これまで意向表明書の記載について見てきましたが、今回から数回にわたり、2022年の日本の合併・買収(M&A)の大きな動向・トレンドを振り返ります。

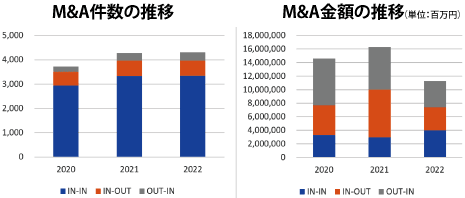

以下は、直近3年間の日本企業が関連するM&Aの件数および金額の推移です(以下、データはいずれもレコフ調べ)。

22年の日本企業が関連するM&A件数は前年比0.6%増の4,304件で、2年連続で過去最多を更新しました。20年度は新型コロナウイルス感染症の影響で件数が大きく落ち込みましたが、それまでは12年から19年まで8年間にわたって件数は伸びてきていたことからすると、20年を除けば、12年から連続して上昇トレンドです。

件数ベースでは国内企業同士のM&A(INーIN)が約8割を占め、クロスボーダー案件(INーOUT《日本企業による外国企業へのM&A》およびOUTーIN《外国企業による日本企業のM&A》)は全体の2割程度にとどまっており、これまでの傾向にも合致しています。

4,304件のうち買い手・売り手ともに金融・非製造業が増加しており、特に売り手は非製造業が6割を超える結果となりました。21年に引き続きデジタルトランスフォーメーション(DX)推進に向けたIT分野や環境に配慮したサステナビリティー(持続可能性)関連の事業へのM&Aも活発でした。

件数においては過去最多となる一方で、金額面では前年比31.6%減の11兆4,000億円となりました。特に大型海外M&Aが停滞し、1兆円を超える案件はありませんでした。金額の減少には、さまざまな要因が考えられるところですが、特にINーOUT案件が51.7%の大幅減を記録していることが大きな要因であり、これは、22年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵攻による先行き不透明感の増加や急速な円安の進行による海外案件の割高感が増したことなどが理由として考えられます。

OUTーIN案件が37.5%減少しているのも先行き不透明感が増したことが挙げられそうです。ただ、件数ベースでは増加しており、合計金額は一部の大型クロスボーダー案件によって大きく押し上げられることがあることからすると、22年度は特別に大きなクロスボーダー案件がなかったために金額の減少幅が大きくなったものであると言えそうです。

M&Aは今ではその言葉自体が市民権を取得しており、企業経営において今後その重要性を増しこそすれ減ることはないものと考えられます。

しかし、社会の高齢化に伴う保守化・活力の減退、円安・株安と物価の上昇なども相まっての人々の消費マインドの冷却化、恐らく高齢化の副産物の一つであろうかと思われる、なかなか進まない社会のデジタル化と、新型コロナの克服、過去の大型M&Aの失敗がクローズアップされるにつけ大型の投資をためらう消極的な経営姿勢の卓越、リスクを回避し、失敗を恐れるマインドセットによる慎重に過ぎるとも言うべき企業経営における意思決定などが、中長期的には日本の活力を奪い、INーOUTの案件を次第に減らしていくのではないかと懸念しています。

また、これも現実化してほしくはないシナリオですが、日本企業の相対的な価値の低下により日本企業は割安であると評価され、OUTーINの方は今後さらに伸びていく方向にあるかもしれません。